2024/05/13 08:34

責任編集 泉靖一

『マリノフスキ_レヴィー=ストロース』 (中央公論社 1980年)

レヴィー=ストロースがいかに、デュルケーム、モースフランス社会学の伝統を養分として彼の才能を開花させてきたかが窺われるであろう。デュルケーム、モースの理論の中でレヴィー=ストロースが執着し、発展させたテーマの一つに、分類論、範疇論がある。

分類や範疇は、実態として存在するものでもなければ、普遍的な観念でもなく、社会によって作り出され、社会によって性質づけられたものである、と論じた。

レヴィー=ストロースはこの問題をさらに前進させ、いわゆる未開社会と文明社会を連続させて包括的に取り上げ「野生の思考」(1962)の中で、彼独自の範疇論を発展させた。世界を分類し、文化によって異なる一定の範疇の中で世界を認識することは、結局、常に、事象の系列と、文化によって特徴づけられた分類や範疇の系列との間に対応関係を設定することであって、しかも、このような二つの系列の対応関係は、未開社会のトーテミズムの思考においても、「文明」社会でのシンボルの体系においても、基本的には共通することなのである。

これまでの前論理とみなされてきた神話の思考が、その基本構造においては「文明社会の科学と同じように気難しい」ものであることは、レヴィー=ストロースが神話における神話における思考様式の構造分析で明らかにしたことである。こうした範疇論、認識論にまで視野を拡大して、「未開」と「文明」の連続性(しかし同一ではない)を論じた意義は、極めて大きいと言わなければならない。

次々と新しい世界を開拓してきたレヴィー=ストロースの研究は、大作「生のものと火にかけたもの―神話研究第一部」に結実する。すでに「親族の基本構造」においても「自然」と「文化」の接点としての近親相姦の禁忌の問題に、大きな関心が払われていたが、彼が近年の一連の神話研究で取り上げているのも、「文化」を「自然」から区別する最も基本的な一要素としての「料理」の起源に関する神話なのである。

「料理」という一見、人の意表を突くテーマを取り上げたことも「料理は言語と同じく、人類に固有で、しかも普遍的なものである」という極めて真っ当な議論の発展の結果に他ならない。

アメリカ大陸の料理の起源神話の分析については「生のものと火にかけたもの―神話研究第一部」についで「蜜から灰へ―神話研究第二部」(1966)にまとめられている。

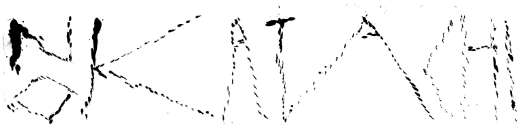

言語研究における「音素」に対応する神話における「神話素」相互の論理的な関係を分析するという方法は、すでに「神話の構造」(構造人類学)で彼が明らかにしたところであって、料理の起源神話の研究においても一貫してとられている。この極めて抽象度の高い、しかし要素そのものではなく、あくまで要素間の論理的な「関係」を問題にする分析方法は、いかにも現代の西ヨーロッパ的思想の、他の文化(特にこの場合は、いわゆる「未開」文化)に対する、かなり一方的な適用であるようにも思われる。

構造主義においては、人間は、自由意志と理性を持った主体となりすますことはできなくなる。自己の行動、思考並びに言語でさえも、多くの構造の重層関係によって決定される。また、歴史は、重なり合った意識の層位の過程であって、人間の意志がその形成に参与する余地はほとんどないことになる。

このような考え方は、サルトルの哲学としばしば対立する。サルトルは、主体としての、人間の自由意志と理性を認め、それらが歴史に参与し、歴史を変えていく機会があると考える。そして、人格に実在を与え、構造の主体性を説くことにより、実在主義はヒューマニズムであると主張する。その結果、彼は、構造主義が究極的に、このような「歴史を否定する」危険性を指摘する。

レヴィー=ストロースが、我が国の人類学者の関心をひいたのは、昭和24年(1949)に「親族の基本構造」を発表し、その理論的側面を圧縮した「社会構造」と題する論文が「今日の人類学」(昭和28年)に載せられてからである。